■ 月下美人

「ただいまー」

誰にともなく、玄関のドアを開いてからそう声を掛ける。靴を脱いでから部屋の中に明かりが点いているのに気づいて(もしかして、まだ起きているのだろうか)と蔦子は思った。

いつか彼女がプレゼントしてくれた、蔦子が右腕に付けた腕時計の短針は、もう1の数字を少し回った辺りを指し示している。普段は日付が変わる前に就寝してしまう彼女だから、もう起きているような時間ではないのだが。

自分の部屋だというのに、気持ち忍び足になりながらそっと上がってみる。廊下からリビングに差し掛かると、夜道を歩いて帰ってきた蔦子にはちょっと眩い程の光が差し込んできて。その光彩に包まれた中に、果たして彼女の――祥子さまの姿はあった。

「……ただいま、祥子さま」

ソファーに座る彼女に、蔦子は静かに声を掛ける。

(ホントは『祥子さま』って言うと、怒るんだけれどね)

けれども、どうやらソファーで眠ってしまっているらしい祥子さまには、もちろんそんな蔦子に咎めることもできるはずがない。

二年間呼び通した呼称がそう簡単に変えられるはずもなくて。今では彼女が誰より蔦子にとって近しい距離で付き合うようになってもまだ、蔦子は心の中では彼女のことをそう呼んでいる。

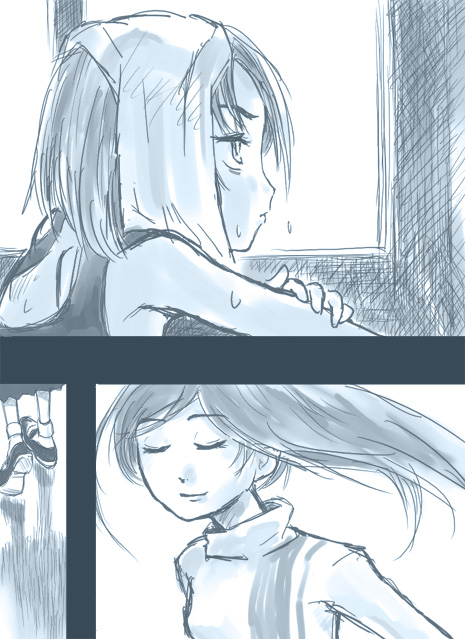

ソファーの上で、静かに眠る祥子さま。眠るというより、意図せずにうたたね、といったところなのだろうか。ソファーに向かい合うテレビは付けっ放しだし、祥子さまの手元には読んでいたのかハードカバーの本が今にも崩れかかっている。

(帰りを、待とうとしてくれたのだろうか)

そう思うと、やっぱり少しだけ嬉しい気持ちにもなる。

寝室からタオルケットだけを持ってきて、そっと祥子さまの体に掛ける。夏とはいえ、さすがにソファーで寝てしまっては風邪を引いてしまいかねない。ついでに読みかけた本の頁が判らなくなる前に、新しい栞を持ってきて挟んだ。

在り得ないぐらいに綺麗なひとだ、と思う。

寝顔をまじまじと近距離で見つめていると、それだけで反射的にカメラを取り出しそうになる。撮る時に許可は取らなくていいと約束はしているものの、最低限のマナーだと思ってさすがに今まで彼女の寝顔を収めたことはない。けれど、無意識のうちに両手の人差し指と親指とは、長方形のフレームを作って彼女の寝顔を蔦子の心の裡に切り取った。

これだけ綺麗な人が、自分なんかを愛してくれるという事実が。今でも、どこか信じられない。

(――自分を卑下するのは止めなさい)

心の中で、今まで何度も咎められた祥子さまの台詞がリフレインする。

祥子さまの本心からの望みであると知りながらも、無理な話だ、とも内心思ってしまう。必要以上に自分のことを卑下している気なんてない。一年の歳の差も、彼女の出自も蔦子にとってはさして気になる問題ではない。

ただ――彼女は、輝いているのだ。誰よりも、煌くように。

私が必要以上に自分を貶めるまでもなく、ただ祥子さまの存在は蔦子にとってどこか高みに見えるものであった。フレームに捉えた指先に煌く造形の美麗さも去ることながら、同時に彼女の清らかさや高潔さにもまた。

そんな彼女が。他でもない、私のことを愛してくれている。

例えば、遅い私の帰りを待とうとしてくれたり。それに――。

特に書置きは無いみたいだけれど、漂う美味しそうな匂いから祥子さまが夕食を準備してくれていることはテーブルを見なくてもすぐに蔦子には判った。

テーブルの上には、鶏の香り焼きに、炒り豆腐。他にも和物を中心に幾つかの小鉢が並べられていて、どれも蔦子の好物ばかりだ。

料理なんて、少し昔まで祥子さまはしたことも無いはずだった。それなのに、自分は外食でも全く構わないというのに蔦子の為だけに料理を勉強してくれて。毎日毎日、蔦子の好みに合った料理を作ってくれて。

――それだけではない。何もかもに満たされた実家を出て、蔦子と同じマンションに住むようになってから、一体どれほどの苦労を祥子さまは背負ってきただろうと思う。

ただでさえ、不慣れな居住環境はそれだけでストレスになる。蔦子と二人きりで住めば、家事も何もかもやはり自分たちでやらなければならない。掃除をして、洗濯をして、料理をして。買い物ひとつ行く事だって、不慣れな祥子さまには簡単なことではなかっただろう。他にも……細かいことまで突き詰めたら、生活していくことの雑務は本当にきりがない。日常に着る服だって店の人が見立てに来てくれるだけではないし、電球が切れたら買いに行って自分で取り付けなければいけないのだ。

一緒に居たい、と言ってくれた。その約束を祥子さまは、本当に最大限の努力で今まで守ってくれている。だけど……蔦子には、どうしても自信が持てない。彼女が私の為に費やしてくれている努力に見合うほどの物を、果たして私は彼女に返せているのだろうか。

私には、本当に何も無い。あるのはカメラと、それで写真を撮る為の技術や知識だけだ。愛されていることは純粋に嬉しく、蔦子にとって幸福なことだけれど。蔦子は……時に戸惑う。写真以外の物に目を向けることができない不器用な私に、彼女にできることなど何一つ有りはしないのではないか。

もう一度、今度は指先ではなく心の中でフレームを作って、彼女の寝顔を捉える。

カシャッ。

手でボタンを押すのも心の中でシャッターを切るのも、同じことだ。蔦子は今までに収めた写真について、決して忘れることがない。実際にフィルムに刻んだものも、心に刻んだものも、総て。

「…………帰って、いるの?」

フレームの中で被写体が動く。

「ごめん、起こした?」

「いいのよ、元々起きているつもりだったのだから……」

んーっ、と背伸びをする彼女の姿を、私はもう一度フレームに捉えて切り取った。

やっぱり、起きて待ってくれていようとしていたのか。

「夕飯ありがと。今からちょうど頂こうと思っていたところ」

この為にお昼から何も食べていなかったから、さすがに空腹も限界を感じ始めていたぐらいで。

「嫌いなものとかは、なくて?」

「そんなの、全然! どれも好物ばかりで」

「そう、なら良かったわ。ふぁ……お礼に、熱いお茶でも入れて頂戴……」

「了解」

自分のお茶と一緒に、祥子さまの分も入れる。

湯飲みにではなく、同居を始めたばかりの頃にお揃いで買ったマグカップ。どうせ二人きりなのだから、入れ物には拘らない。

「……低血圧なんだから、無理せず寝ていていいのに」

いかにも眠そうな祥子さまにマグを差し出しながら、いつもと同じ言葉を蔦子は口にする。

「お茶ありがと。……嫌よ、何度も言わせないで」

けれど、祥子さまの答えもまた、やっぱりいつも通りでしかない。

「明日も早いんじゃないの?」

「……一限からだから、早いには早いけれど」

「じゃあ、尚更早く寝ないと。私は午後からだけだから、ゆっくり寝れるけれど」

一限からだと、どうしても六時過ぎには起きていないといけない。

「大丈夫よ。起きるのは苦手だけれど、寝付きは早いほうだから」

そう言いながら、祥子さまはソファーから身を起こして立ち上がった。

蔦子が着替えを済ませる間に、祥子さまが鍋や冷蔵庫から夕食を取り分けてくれる。ここ最近はいつもこんな感じで、自分が一緒に食べるわけでもないのに祥子さまは蔦子の食事に付き合ってくれるのだ。

「本当は夕食も一緒に食べたいのだけれどね」

「……う、ごめん。平日はぎっしりバイトが入っちゃうから……」

「いいのよ、判っているわ。私も、あなたにはちゃんと夢を追いかけていて欲しいし」

写真関係のスタジオに、蔦子はアルバイトとして働いている。

アルバイトといっても給料はそこそこ高めだし、仕事も雑用ではなく、働き始めて間もない頃からカメラを握らせて貰える様になった。

「でもなんだか、家事を祥子さまにばかり押し付けてしまうみたいで」

「それは私のほうが時間があるのだから、当然よ。……あとそこ、祥子さま、って呼ばない」

「ごめん、つい」

寝室の片隅には、既に明日着ていく蔦子の服も下着も準備されていることだろう。二人で同居している以上、二人で生活の為の雑務をこなさなければならないのは当然のことなのに、けれど蔦子は殆どその為に貢献できてはいない。

「甘えてる……よね、私」

愛し合っていることを理由に、彼女を利用しているようで。

「なあに、負い目でも感じているわけ?」

「……そうかも」

「ふうん?」

少しだけ、祥子さまが変に悪戯っぽく微笑んでみせて。

ツカツカと蔦子の傍にまで歩み寄ったあとに――蔦子の額に、ビシッと人差し指で強烈な一撃をお見舞いした。

「痛――ッ!? さ、祥子さま、それ地味に痛い!」

「当たり前でしょう。あと、祥子さまってゆーな」

「ふぎゃっ!? ま、マジで痛いから!?」

もう一度同じ場所をデコピンで小突かれて、蔦子は悶える。

「あなたは、私があなたに一方的に甘えたら嫌な気持ちになるの?」

「……そんなことはないけれど」

「じゃああなたは、私が一方的にあなたを利用していたとしたら、それで嫌な気持ちになる?」

「ならないけど、でも」

「……でも、は要らないわ」

テーブルの椅子の後ろから、そっと優しく腕が回されてくる。

「好きな人にだから、何でもしてあげたいと思うのでは、いけない?」

「……いけなくは、ないです」

「ん、良い答え」

蔦子の体に回された腕がそっと離れて。蔦子と向かい合う席に、祥子さまも腰を下ろした。

「お味はどう?」

「うん、今日も美味しいです」

「そ、良かった」

蔦子の目の前で、優しく微笑む祥子さま。

短く切ったように「ん」や「そ」と返事する祥子さまは、機嫌がいいことの証拠だと蔦子は理解していた。祥子さまが用意してくれる夕飯は、お世辞ではなく実際にとても美味しくて、いつも食べるだけで蔦子は倖せな気持ちになる。

「ねえ、祥子さま……じゃない、祥子」

「ん?」

「その……こんなこと、訊いていいのかわからないんだけれど」

少しだけ、訊くことを蔦子は躊躇う。どんな答えが返されるのかまるで見当が付かないものだから、ほんの少しだけ訊くのが怖いとも思えてしまって。

「……どうして私のことが、好き、なの?」

だけど、蔦子は意を決してそれを口にする。

「それはまた……唐突な質問ね」

「いけない?」

「もちろん構わないわ」

訊かれて、祥子さまは思案する素振りをみせた。

*

かつて、リリアンの高等部に居たころ。

蔦子にとって恋愛は、とても遠い存在のものでしかなかった。

恋愛というものが存在するとしたら、それはファインダーを通してみる先の世界だけの話で。

私は常に傍観者でしかなかった。そうした自分の立ち位置を、スタンスとして蔦子自身もまた、明確なものにしようとして貫いてさえいた。

カメラとは実際の所、実に独善的な機械だと蔦子は思う。

私が恋する相手があるとしたら、それはフィルムに切り取った被写体総てに対してだと思えた。

シャッターを押して、フレームを切り取る。そうすると、写真は常に蔦子だけのものとして手元に残った。

祥子さまは当時、祐巳さんに強く惹かれていて。

私は必死に、二人の恋愛の様相を写真に収め続けた。

恋をしているかもしれない、という自覚はあった。

ただ、それは祥子さまと祐巳さんとの、二人の恋愛関係自体に恋をしているかのような。恋に恋する気持ちにも似たような、ひどく婉曲的なものだと蔦子は思っていた。

けれども、違った。

今だからこそ、冷静に私は自分を理解することができる。

私は――二人の関係を見つめ続けながら。

二人の恋愛を追いながら……祥子さまの隣にいつも写る祐巳さんの姿に。写真が苦手で写ることのできない自分の姿を重ねては、きっと祥子さまへ恋することを繰り返していたのだと思う。

*

「そうね……理由はきっと数え切れないぐらいに。たくさんあると思うのだけれど」

祥子さまがつぶやく声で、蔦子は我に返る。

「……うん、聞かせて」

「私ね、祐巳が好きだったのよ」

知ってたことだけれど。ある意味、ばっさりと斬られたような気持ちにもなる。

「……誤解しないでよ? もちろん過去形だし、今はあなただけが好きなんだから」

「うん、わかってる」

わかってても、ちょっぴりショックは受けてしまうけれど。

「……祐巳の心が、瞳子ちゃんの元から揺るがないと知ったとき、私は絶望しそうになった……」

苦しみを吐き出すように、祥子さまはそう言葉を紡ぐ。

忘れられない祥子さまの姿がある。

絶望に打ちひしがれた祥子さまの姿を、蔦子はリアルタイムに傍で見てきた。

痛々しいほどに泣き崩れる祥子さまの姿。カメラに収めるまでもなく、そのときのことは明確に覚えていた。同時に……その時の記憶は、蔦子にとって後悔の記憶でもある。

(私はあの時、何もできなかった……)

やりなおしたい人生が、きっと誰にでもいくつかはあるはずだ。蔦子にとってはそのことがまさにそれで。

あの瞬間ほど、己の無力さを忌々しく感じたことは無かった。

「でも、あなたが居てくれたから」

「……私?」

「ええ、あなたが。あなたが傍に居てくれたから、私は壊れずに済んだ……」

意外な言葉に蔦子は驚かされる。

「で……でも、私、何も」

祥子さまが首を左右に振る。

「してくれたのよ。あなたが居てくれたから、今の私が居られるのだわ」

静かに祥子さまは瞼を閉じる。

「あなたと一緒に暮らすようになって、私は随分救われてきた。少しずつ、昔のことを思い出すことも辛くなくなってきたし……」

「……」

どう答えていいのかわからなくて、蔦子は言葉に詰まる。

蔦子は逆に、今でも昔のことを思い出すことが辛かった。

何もできなかった自分、ただ蔦子の胸元で泣き縋る祥子さまの姿。――その頃の記憶を夢に見る機会も少なくなく、思い出すことにはまるで裂傷のようにズキズキとした鮮烈な心の痛みを伴うかのようだった。

「ああ――」

祥子さまが、覗き込むかのように蔦子の瞳を射る。

「……今、わかったわ」

「……何がです?」

反射的に、蔦子は視線を少しだけ逸らした。

「――馬鹿ね、私って。それって私の代わりに、あなたが私の辛い気持ちを、全部背負ってくれていたからなのね。……今のあなたの苦しそうな表情を見て、いまさら私、それが判ったわ……」

「……そんなことは」

「あるのよ。……ありがとう、あなたが居てくれて、本当に良かった……」

普段なら言われたら照れくさくなるような台詞も、今は蔦子に困惑の気持ちしか抱かせない。

「あの時の私は、本当に祥子さまに何もできなくて……」

罪を告解するかのような心持ちで、蔦子はそう吐き出した。

「あなたは、たくさんのことを私にしてくれたわ」

なのに、祥子さまはそれをあっさりと否定する。

「私が泣くことしかできなかったとき、あなたは何も言わずに胸を貸してくれたわ。恨み言や、無思慮に人をあしざまに言ってしまうような穢い言葉だって、咎めることもせず、何も言わずにずっと聞いていてくれた……」

それは事実かもしれない。だけど、私は――。

「聞くだけで、私は何もできなかったじゃないですか……」

「……それで、十分だったのよ。あのときの私には、否定もせず、肯定もせずに、ただ胸を貸して泣き言を聞いてくれる相手が必要だったの」

あの頃の祥子さまは本当に不安定で。

日々の生活だけはどうにか繕っていても、放課後になると蔦子のそばに来ては、毎日のように泣くことばかりを繰り返していた。

写真部の部室で。薔薇の館で。あるいは、誰にも知られなさそうな校舎の隅や裏手の庭で。

「あなたが胸元で泣くことをいつも許してくれて、そうして私、気が付いたのよ」

「……何に、ですか?」

「あなたが、誰よりも私を見ていてくれたこと。……本当は誰よりも、私のことを正しく理解してくれていることよ」

一瞬目が合う。蔦子は恥ずかしくなって、やっぱり自分から目を逸らしてしまう。この人はいま自分がどれだけ恥ずかしい言葉を並べているのか、自覚があるのだろうか。

「過大評価ですよ……」

「そうかしら?」

蔦子の心を知ってか知らずか、クスクスと少しの時間だけ笑って見せてから、「ま、いいわ」と祥子さまは静かにつぶやいた。

「……あなたの魅力的な所は、私だけが知ってればいいことだしね」

そう言って、困るしかできない蔦子に、祥子さまは再度クスクスと微笑んでみせるのだった。

ひとしきり笑ったあと、祥子さまは箸を置いてしまっていた夕食を蔦子に促した。

「ごめんなさい、話に熱中するあまり、食事の時間の邪魔をしてしまったわね。早く食べて、早く寝ましょう? 私は明日も早いのよ」

「いいけど……食べてすぐ寝たら私、太っちゃうかもよ?」

蔦子がそう言うと、ふふっ、と祥子さまはまた微笑む。

「あら、それもいいわね。自分の料理で恋人を太らせる、なんていうのは、手料理をする人なら誰でも一度は夢見ることだわ」

「……それで嫌われないなら、別にいいけどさ……」

誰ともなく。ひとりごちるように、蔦子はそうひっそりとつぶやいた。

*

部屋の明かりを消して。布団に入ってから、手を伸ばして近くの読書灯も消す。

「おやすみ」

「おやすみなさい」

私たちは同じベッドの中で、ごく近い距離でいつものように就寝の言葉を交し合った。

色んなことを聞いてしまったから。正直、今夜は上手く眠れる自信が蔦子にはまるで無かったりして。

(明日遅いから、いいけれど……)

そう思いながら、蔦子は瞼を閉じる。

考えるべきことが、たくさんある気がした。

私たちは、一緒に生きていくと決めた。生涯を通して、二人で生きていくと。

瞼を閉じるとそれだけで、たくさんの過去のことが瞼の裏側で溢れた。祥子さまと出会った日のことから、どちらからともなく、お互いに気持ちを打ち明けあったその日のことまで。

考えるべきことは、たくさんある。だけど、

(……過去のことを考えるのは、今夜で最後にしよう)

蔦子はそう、心に強く思った。

まだ稚い、私たちの間に積み重ねられた時間は少なく、この先に待っている二人の未来は長い。

過去を思うよりは、未来を想うべきだと。蔦子は改めてそう意識した。

未来は、思いを馳せれば馳せるほど果てしない。

殆ど永遠とも思えるような、漠然とした時間単位の中で、私たちは何を求め、何を積み上げていけばいいのだろうか。

考えても答えがでることではないのかもしれない。それでも――たまには、未来に心を委ねてしまうのも、きっと悪くない。

「……どうか、あなたの為だけに、生きることを許して……」

すぐ傍から囁かれて、慌てて蔦子は目を見開く。

祥子さまの瞼は閉じられていて、もう静かな寝息だけしか聞こえない。

(寝言なのか、それとも……)

一瞬だけ訝しく思い、すぐにどうでもよくなる。

確かにそれは、とても判りやすい生き方だと思えた。

それならば私も。

(どうか私にも……あなたの為だけに、生きることを許してください……)

心の中で願う。

なるほど、と蔦子は得心する。

これほど明確で、判りやすい未来への針路なんて、きっと他にありはしないのだから。

* * *

「それじゃ、私はそろそろ大学に行ってくるわね」

「うん、行ってらっしゃい」

翌朝。ベッドの上から、着替えが終わった祥子さまを見送るように、蔦子は手を振った。

蔦子の内心とは裏腹に、昨夜のことなど何も無かったかのような調子で、祥子さまはてきぱきと登校の準備を済ませていく。あまりにもいつもの風景すぎて、夜中ずっと考え事に耽っていた自分のことが、少しだけ蔦子は情けなくも思えてしまう。

結局あのあと、蔦子は一睡もすることができなくて。

柔らかな寝息を立てる祥子さまの寝顔を一晩中見つめながら、未来へのことに心を馳せ続けた。

過去に少しだけ暗雲が掛かっていても、未来には冴やかな晴れ間だけがきっと続いているから。もう過去について考える意味なんてないのだと、蔦子自身考え直すことができたから。

「……どうしたの?」

ふと、まだ出かけてない祥子さまの姿が目の前にあって。

蔦子が訊くや否や、祥子さまの顔が急に近づいてきて――。

「――っ!?」

柔らかな感触が、蔦子の唇に触れる。

祥子さまからの不意打ちのキス。

数秒間だけの、触れるだけの口吻けはやがて離れて。

「じゃあね、行ってきます」

「……いってらっしゃい」

満足した顔で。微笑みながら、祥子さまは軽やかに部屋を出て行った。

(……あ、焦った……)

柄にもなく、ただの唇に触れるだけの、子供キスに心を乱されたりして。

おかげで、半分ぼやけていた虚ろな意識も、急に覚醒してきてしまって、やり場の無い目の冴えように蔦子は困惑してしまう。

(もう一度寝なおそうと思ったのに……)

これだけ心が火照っていては、眠りなおすことなどできる筈もない。

立ち上がってマンションの窓から下を覗くと、ちょうど歩いていく祥子さまの姿が見えた。

殆ど反射的に、蔦子は両手の指先でフレームを作る。

(――カシャッ)

小気味いいシャッターの音が、心の中で再生されて。

また新しい一枚が、蔦子の心に秘めたアルバムの中に増えていった。

けたたましいぐらいの蝉時雨。

嬉しそうに、そして軽やかに。夏の日差しの下を歩く祥子さまの姿。

心に焼き撮った最愛の人の横顔は、心做しかいつもより、少しだけ嬉しそうに見えた。